UN CONCORSO D'ARCHITETTURA

Alla luce dell'ultimo grande concorso d'architettura per il Guggenheim Helsinky che ha visto un numero straordinario di partecipanti ho ripensato ad un'altro concorso sul quale ho scritto qualche anno fa, che ha sancito la fine della pratica concorsuale negli Stati Uniti, nel momento esatto in cui tutto stava per cominciare.

La domanda che mi viene spontanea oggi e che cercherò di analizzare presto è cosa ha rappresentato quest'ultimo concorso in Europa, la fine o l'inizio di un nuovo ciclo?

Concorso per Chicago Tribune

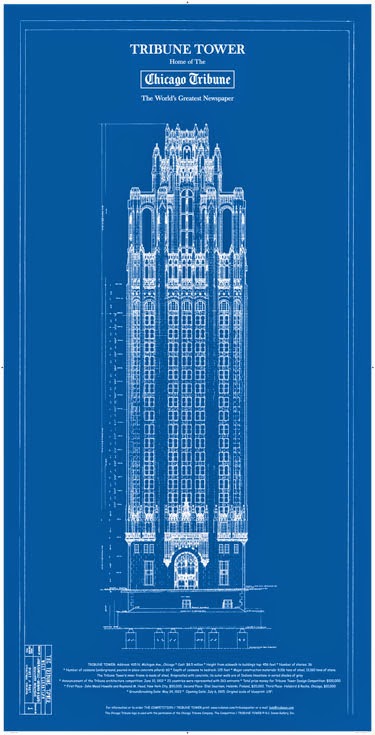

Il 6 luglio del ’25, giorno dell’inaugurazione della Tribune Tower, arrivarono circa ventimila visitatori per poter osservare dalla sommità dell’edificio Chicago in tutta la sua estensione. Disegnato da John Mead Howells e Raymond Hood, l’edificio è il risultato di uno dei più grandi concorsi di tutta la storia dell’architettura. Evento fondante non solo per la partecipazione di progettisti da tutto il mondo, ma anche per come ha saputo influenzare un certo fare architettura legato all’immagine di una corporation, la torre doveva rappresentare l’immagine del giornale e stabilire nuovi standard per l’edilizia commerciale; sarebbe diventata un monumento-simbolo. Il concorso non ha tanto segnato uno scarto per l’immagine e lo sviluppo tipologico del grattacielo, quanto l’inizio di una dipendenza dei grattacieli dalle corporation che li finanziano, significati ideologici annessi.

Nel 1922 il C T era la maggiore testata della città e dal 1930 fu la seconda di tutti gli Stati Uniti. Anche grazie all’evento usato come sistema di autopromozione.

Si voleva coinvolgere nell’impresa anche i lettori innnescando in loro un processo d’identificazione con il giornale in ascesa. Quello sulle pagine del CT, fu un dialogo che oltre a guidare la progettazione, fece diventare l’ideazione dell’ edificio una questione per tutti. Ogni domenica usciva un articolo sullo stile, sui capisaldi della storia dell’architettura antica e persino una guida agli stili classici: quasi a dire che la decisione della forma dell’edificio sarebbe scaturita come un risultato finale e soprattutto corale....

Come incentivo alla partecipazione e alla formulazione di un progetto eccezionale il Tribune offrì 100.000 dollari, la più alta somma mai offerta per un premio d'arte o architettura. La giuria invitò dieci architetti affermati e, per diverse ragioni apprezzati dagli editori, per assicurarsi dei progetti di valore che rispondessero al loro gusto: a loro assegnò un rimborso spese di 2000 dollari. Le altre domande arrivarono da un totale di quaranta paesi tra cui Sudafrica, Argentina, Norvegia, Svezia, Russia, Cecoslovacchia, Yugoslavia, Polonia, Olanda, Marocco, Cina, Giappone, Australia, Cuba, Canada e Messico. Alla scadenza erano inscritti al concorso 263 progetti.

Gli editori che a parole volevano "le migliori proposte non solo da Chicago e dall’ America, ma anche dal resto del mondo, Europa in particolare", in realtà considerarono gli architetti stranieri con un parametro diverso dagli americani, limitando così le loro reali possibilità di vittoria come testimonierà poi il lavoro della giuria e l’assegnazione dei premi.

Alcuni premi vennero assegnati prima ancora dell'arrivo di tutti i progetti stranieri . La stessa inclusione in extremis di Saarinen nei primi tre classificati, rivela come la giuria abbia valutato gli stranieri che continuavano ad arrivare a verdetto già definito.

La discriminazione fatta del resto si spiega con la considerazione comprensibile che gli editori non volessero affidare la realizzazione di un così importante edificio ad uno straniero. Lo stesso rapporto della giuria, che pur riconobbe i meriti del progetto di Saarinen, dichiarava che "uno dei risultati più gratificanti di questa competizione a livello mondiale è stata la grande superiorità del design Americano", si raccolsero le proposte da tutto il mondo, ma solo perché ne uscisse potenziata l’ immagine del grattacielo, il paradigma per eccellenza dell’architettura americana.

Il progetto vincitore di Howells e Hood dimostra come l’interesse verso una nuova linea di sviluppo non sia dominante nella mentalità dei committenti. In questo progetto tutte le preoccupazioni linguistiche sono completamente annullate, il gotico appare come ” Valore aggiunto” ad una serie di trovate tecniche che caratterizzano l’edificio più di ogni altra cosa. E’ innegabile tuttavia che questo sia uno dei più notevoli fra gli elaborati neogotici presentati al concorso proprio perchè ogni preoccupazione linguistica è posta in secondo piano. La torre ottagonale è incisa dal ritmo di pilastri e dei montanti verticali che si svuotano sulla sommità dell’edificio, formando una corona di contrafforti. Nello skyline fatto da scatole piatte che non esprimono nessuna idea se non quella della loro funzione commerciale, Il Chicago Tribune è immediatamente riconoscibile.

L’impianto strutturale e tecnologico della realizzazione rivela soluzioni di notevole interesse, l’originalità della struttura in ferro, calcestruzzo e muratura è stata oggetto di diversi studi, Richard Neutra ne analizza minutamente le caratteristiche tecnologiche , sottolineando le contraddizioni esistenti fra le innovazioni presenti in tale settore e le soluzioni architettoniche. Lo studio dell’impianto strutturale viene affidato a Henry Hackson Burt, uno dei protagonisti delle innovazioni tecniche dell’ edilizia di Chicago, e all’ufficio tecnico di Holabird e Roche (terzi classificati). La soluzione notevole è quella del controventamento della struttura, dove strutture diagonali coincidono con le intelaiature delle finestre triangolari.

La torre con la sua articolata corona è un immagine pubblicitaria vincente per il Tribune e nello stesso tempo un riferimento per le relazioni interne tra gli impiegati.

Questo grattacielo segna un momento di svolta , che verrà superato solo quando l’International Style, diverrà il nuovo punto di riferimento con il suo sistema di convenzioni linguistiche.

Il successo del progetto di Eliel Saarinen (secondo classificato) è dovuto invece alla capacità del progettista finlandese di gestire formalmente il tema del grattacielo. La proposta fornisce agli americani la legittimazione della richiesta di maschere idealistiche con cui ricoprire la realtà delle imprese finanziarie legate allo sviluppo dell’edilizia commerciale. Il progetto colpisce i membri della giuria e gli osservatori americani, li fa dubitare sul risultato finale del concorso, riscuotendo un enorme successo di critica.

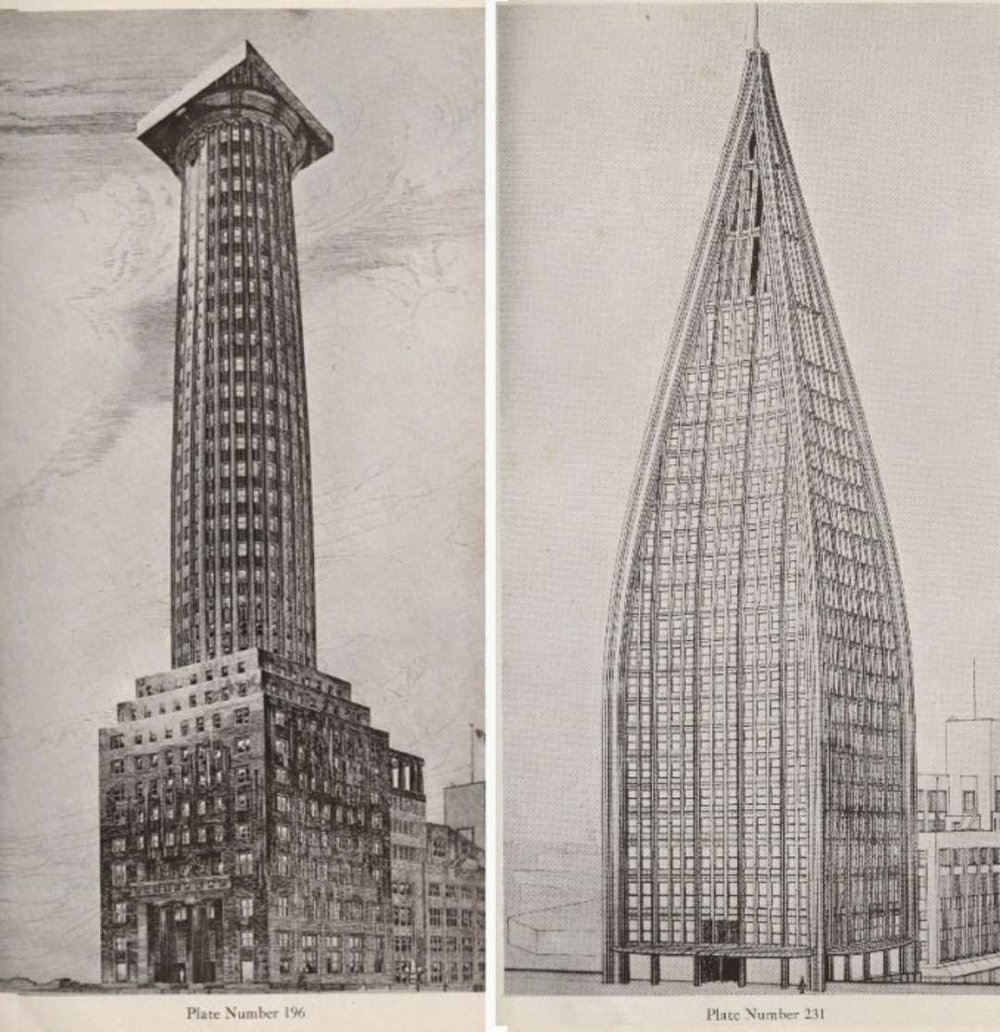

In un famoso articolo pubblicato su Architectural Record Sullivan loda il progetto di Saarinen, ci vede il trionfo dell’ideale organico. L’ edificio nasce dalla terra e si innalza verso il cielo elevando le aspirazioni dell’uomo, una sintesi perfetta di soggettività e naturalità. In un famoso articolo del 1923 su “The Western Architect” lo stesso Saarinen dichiara la sua posizione nei confronti delle ricerche americane, preoccupandosi di individuare elementi adeguati a conservare una forma unitaria di città. Dove far cessare ogni tipo di atteggiamento individualistico per un architettura “collettiva”. Il concorso ha in realtà messo a segno molti punti a suo favore seminando pioneristicamente non solo una mentalità diversa e allargata, ma anche una nuova modalità della pratica architettonica. Per la prima volta infatti l’interesse per la città e il suo sviluppo, cerca i consensi dell' opinione pubblica; l'architettura civile comincia a far parlare di sé, diventa una proprietà sociale e tutti i cittadini ne seguono le vicende e sono sensibilizzzati alle nuove edificazioni. Benché i promotori siano stati gli stessi proprietari del giornale, e il prodotto finale abbia dovuto soddisfare innanzitutto il loro interesse, il concorso è stato vitale nell’innescare quel processo di conoscenza e di educazione all'architettura nella massa, troppo spesso estromessa da ogni tipo di dibattito. e diventa all’improvviso per ragioni economiche elemento fondamentale del processo di genesi dell’architettura. La partecipazione degli architetti Americani (145 progetti) è la più ricca, ed offre un panorama completo sull'architettura statunitense di quegli anni. Una grande esposizione di soluzioni eclettiche senza nessuna differenza sostanziale tra il goticismo, molto spesso reinterpretato di Helme e Corbett di louis Bourgeois, e il classicismo di B.W.Morris o di Frank Fort. L'unico sforzo di definire una forma rappresentativa e originale sfocia negli sviluppi piramidali di Paul Gerhardt e di Alfred Fellheimer. Tutta la crisi della scuola americana è nella mancanza di coraggio o meglio nella rinuncia a definire i nuovi canoni di una ricerca arrivata ad un momento di svolta dopo aver prodotto eventi a scala metropolitana di un certo valore. Tutti i progettisti sforzano di dare stabilità a degli oggetti slegati ormai dalle loro qualità intrinseche. Siamo in una zona di involuzione dove secondo Tafuri "L'assurdo è nel volere congelare istituzionalmente l'oggettualità del grattacielo, nel volerne consacrare proprio l'autonomia che andava contestata, affinché una nuova fase di ricerca potesse essere iniziata. La Maschera pseudo simbolista del concorso del 22 si rivela così storicamente funzionale a segnare un momento di svolta almeno a livello teorico." E’ importante evidenziare tre progetti direttamente legati alla parabola della scuola di Chicago, Walter Burley Griffin, William Drummond, Lippincott e Billson i primi due collaboratori di Wright il terzo cognato di Griffin e suo collaboratore in Australia. Nel complesso nessuno di loro riesce in qualche modo a essere rappresentativo delle idee di quel periodo felice del’ architettura. Il tema del grattacielo perde nei loro progetti ogni contatto con i presupposti che lo avevano generato. Il progetto di Griffin è legato all'attività professionale dello studio di Melburne e va visto come un ultimo tentativo di reinserimento nella realtà americana: la sua ricerca continua in questo momento di crisi professionale sulla linea della sperimentazione di nuovi materiali e sul tentativo di formalizzare le proprie idee atttorno ad un tema così importante. Un nuovo eclettismo fondato sulla moltiplicazione delle forme e sulla loro espressionistica sovrapposizione. Il grattacielo per la Chicago Tribune si compone di un basamento massiccio di carattere monumentale e di un sistema di torri a gradoni che denunciano la struttura portante : il coronamento delle torri si contrappone alla base frantumandosi nelle grandi finestre che assumono il valore di oggetti autonomi e preziosi. Una ricerca puramente grafica che contesta, nella dissoluzione e nella frammentazione, l'unitarietà del grattacielo stesso, concepito come elemento eccezionale. Il progetto di Lippincott e Billson riduce lo stile gotico ad una geometrica interpretazione di forme , un semplice gioco con cui si tenta di rivestire un edificio convenzionale. Solo il progetto di Drummond legge il bando in chiave polemica e con una certa ironia. L’ edificio segue per i primi quindici piani lo schema della scuola di Chicago e a questo blocco uniforme sovrappone due volumi indipendenti ricchi di decorazioni, classiciste e retoriche. Nella torre finale tripodi giganteschi e quadrighe scultoree sorreggono un baldacchino svuotato da esedre e portici. Drummond e Griffin si perdono dietro un esercizio che sdrammatizza l' esasperata interpretazione degli stili, ma nello stesso tempo la loro è una rinucia alle ipotesi di Wright sugli edifici alti, una rinuncia di fronte agli insegnamenti del maestro Americano ed uno strano tentativo di mediazione di fronte alla pratica corrente. Il grattacielo a forma di colonna è forse la sintetizzazione più diretta e l’interpretazione più originale del tema. Pensando al concorso tutti ricordano il progetto di Adolf Loos (colonna dorica) e hanno dimenticato altre due proposte americane che sfruttano un immagine simile. Nel progetto di Mathew L. Freemen una colonna dorica sovrasta una volumetria anonima conclusa da due frontoni triangolari, Paul Gerhardt di Chicago adotta la medesima soluzione Loossiana, una colonna ingigantita senza volumi aggiunti, cambia il riferimento storico,una colonna egizia sostituisce l’ordine dorico. Il problema è riuscire a valutare l’atteggiamento di queste proposte. La loro presunta ironia nei confronti dell’eclettismo è consapevole o una semplice interpretazione accordata dai critici? Entrambi interpretano il tema attraverso un edificio particolare concepito come oggetto monumentale completamente staccato dalla realtà del loop, ma in Loos si può riconoscere una componente intellettuale assente nei due progetti Americani. L’ordine architettonico diventa un simbolo, ed è usato come sintesi concettuale, il grattacielo diventa l’interpretazione originale di un idea tradizionale usata in modo nuovo.

In questo modo di proporre è difficile pensare ad un atteggiamento

ironico da parte di Loos sempre estremamente rigoroso in tutta la sua

produzione teorica e progettuale.

Non ci sono tracce di ironia infatti

nel testo che descrive il progetto, e per quanto la sua proposta appare

diversissima dalla sua opera recente

manca una chiara volontà dissacratoria e una presa di posizione precisa. Tutte

le sue contraddizioni sono presenti, l’America

per Loos è un paese dai due volti, entrambi in lotta per un

autoaffermazione, nella sua proposta è possibile leggere entrambe queste interpretazioni,

l’architetto austriaco risponde cercando da una parte di assorbire per poi

reinterpretare dilatandola l’ideologia

dell’ordine classico rappresentato nella Fiera colombiana, e dall’altra di

mostrare il pragmatismo americano così attento alle leggi del quotidiano.

Per un analisi e un confronto fra

cultura americana e cultura europea agli inizi degli anni venti è opportuno

parlare dei progetti Tedeschi e Austriaci gli unici a stimolare problemi

diversi da quelli trattati fino ad ora, anche se estranei alla realtà delle città americane.

Immersi completamente nel dibattito

delle avanguardie mitteleuropee si occupano più che altro di dare una risposta

alla tipologia di edificio alto per uffici e non di tentare di capire il

significato del grattacielo all'interno di una situazione urbana completamente

differente dalla loro. In quel periodo in Germania la carenza degli alloggi

spingeva a teorizzare la concentrazione

in punti strategici di edifici terziari alti per far spazio nel centro a

grandi quantità di metri cubi abitabili. ( concorsi per i grattacieli sulla

Friedrichstrasse e sulla Kemperplatz.) Max Berg pensa all’ uso eccezionale del

grattacielo, in punti nodali della città terziaria, la sua posizione

espressionista poelzigiana influenza le

proposte dell'ala moderata del gruppo tedesco. Non sono tanto le

differenze linguistiche a creare la dissonanza con la metropoli

americana quanto le dimensioni degli edifici proposti, perfettamente calati in

una realtà di città tedesca, e quindi non calibrati sulla metropoli americana.

Il tema che affrontano è quello di un edificio comunitario capace di

riconciliare il soggetto con la collettività in cui l'arte è espressione sacra.

Si segnalano i progetti di Gropius e

Adolf Meyer, di Max Taut di Hilberseimer da un lato per il loro coinvolgimento con

le avanguardie e dall'altro quelli di

Thilo Schoder, di Walther Fischer, di Gerhard Schroeder, di Max Ronneburger, di

Clemens Holzmeister e Bruno Taut moderatamente espressionisti e più radicali.

Questo secondo gruppo non riesce a

calarsi nella realtà americana, la sua è una ricerca strettamente legata al

tema della città tedesca con una tendenza a esaltare questa tipologia con

linguaggi architettonici tardo romantici tipici della cultura della Germania di

Weimar. L'immagine ripresa in modo più o

meno evidente è quella gotica, dove non tutti riescono ad essere brillanti ed

inteligenti come Bruno Taut. Il suo

progetto è caratterizzato infatti da una gestualità che innalza lo slancio piramidale a nervature cementizie, convergenti al vertice, deformando il consueto

coronamento dell'edificio in un unica linea immaginaria.

Il

desiderio di un'ideologia antiurbana si consacra in questi progetti, che

cercano attraverso l'uso di un oggetto metropolitano di esprimere qualcosa di

diverso: il grattacielo diviene un simbolo capace di rappresentare, come per i

campanili dei villaggi precapitalistici un polo di riferimento ricco di

significati simbolici. Ma nella nuova lettura in chiave moderna; Il grattacielo

diventa la cattedrale del lavoro ed esalta i nuovi valori di una società in

continua evoluzione. Un tentativo di frenare i cambiamenti della città moderna

con la ricerca di un contatto con il passato. Le soluzioni di Gropius e Meyer,

di Max Taut, di Hilberseimer offrono soluzioni

più attuali sebbene anch’esse lontane

dalla realtà americana segnano un importante momento di verifica e diventano

anticipazione di riflessioni future.

La

proposta di Gropius si colloca

,nella sua attività, come un punto di

rottura con la produzione precedente; un

allontanarsi dal romanticismo populista e profetico che aveva informato la sua

ideologia e la sua architettura negli anni 1917-1921.

il

grattacielo del 22 secondo lo stesso autore consegna alla società un opera dove

l'integrazione nella comunità dei costruttori può dare avvio all'edificazione

della cattedrale lavoro con un immagine

tecnologica che si rivolge al nuovo mondo "invitandolo a dare compimento

alle speranze del radicalismo europeo. "

L'

immagine audace ed essenziale rispetto alle richieste del bando è nella trama

strutturale esplicitamente riferita ai

modelli rarefatti di Le Baron Jenney , ma nello stesso tempo diviene una forma

simbolica legata ad una architettura che ha assimilato tutti i mezzi espressivi

dell'industria.

La

sua proposta è più aderente allo spirito

della scuola di Chicago di quanto non lo sia la torre gotica che fu poi

costruita. Mettendo a confronto questo progetto con il magazzino Carson Pirie

Scott di Sullivan, ci troviamo di fronte a due fasi diverse nell’evoluzione

della stessa corrente di pensiero. In entrambi la maglia della struttura è il

fondamento dell’espressione architettonica,e con essa si fonda in un rapporto

inscindibile, che richiama comunque a una tradizione d’avanguardia. Le stesse

superfici sospese e tagliate nettamente evocano le immagini della Chicago

School. Gropius adotta la stessa ”finestra di Chicago”” con un pannello di

vetro fisso al centro e due strette finestre di ventilazione ai lati. Le linee

verticali si intrecciano con le cesure orizzontali agganciando i volumi allo

spazio. Sono proprio queste intersezioni e lo sfalsamento dei volumi a

rappresentare un mezzo per evitare di affrontare in modo diretto la logica del

grattacielo, forzando la dimensione comunicativa attraverso la dissonanza

volumetrica. L'edificio rimane un esempio di architettura corrente ad un

ideologia che si confrontava con il

nuovo sistema capitalistico, influenzerà più di tanti altri

l'architettura razionale negli Stati Uniti rimanendo ancora oggi una proposta estremamente interessante.

La

partecipazione al concorso per gli architetti d'avanguardia della Germania di

Weimar nasce dal desiderio di confrontarsi con una tematica metropolitana nuova

contro le ipotesi populiste degli intelletuali tedeschi di opposizione.

Max Taut lavora su una nuda volumetria in cui

l'articolazione serve come sistema di comunicazione , voluta e programmatica

scarnificazione in cui singoli elementi servono ad annunciare in modo più

intenso, anche se più pacato rispetto al progetto di Gropius, la dissimetria

dei volumi. Il suo grattacielo, è

palesemente influenzato dal costruttivismo lanciato in quell'anno da Lisickij e

Van Doessburg, a Weimar e Dusseldorf. Gropius utilizza un sistema di sovrastrutture arbitrarie per

caratterizzare il suo edificio, Taut invece cerca di modulare i volumi con elementi architettonici più misurati, lunghi

tagli si sovrappongono all'ingresso e le superfici scandite dalla struttura si articolano in

modo tenue tramite lo staccarsi di volumi vetrati posti a sottolineare le

soluzioni angolari e il fronte della torre finale.

Nei progetti analizzati fino ad ora è presente un

certo valore comunicativo dell'architettura che sparisce completamente nella

proposta di Hilberseimer , logica conclusione del cammino avviato da Gropius e

Taut. Nel suo progetto l'architettura subisce un processo di rarefazione e

l'edificio si trasforma in puro segno , "e del puro segno accetta fino in fondo il mortale silenzio".

Le

diverse posizioni sono quindi lo specchio di un momento storico preciso in

Germania, dove il tema della modernità si fonde alle ricerche delle avanguardie

senza però tradire del tutto la tradizione del paese. Il fermento culturale è

grande ma le varie proposte se pur di

buon livello sono solo un accenno ai temi che troveranno il loro

naturale sviluppo negli anni a venire.

Una

maggiore uniformità linguistica è possibile trovarla nella linea delle proposte

olandesi, con l'eccezione dello splendido edificio di Bijovet e Duiker, ma

anche qui manca un contatto diretto con la realtà Americana e con una sperimentazione concreta sulla

città. I progetti olandesi si dimostrano

in linea e partecipi con il dibattito culturale che si andava concludendo nel

loro paese e non disponibili per sperimentazioni estranee al puro ambito del

linguaggio.M.Tafuri

Tra tutti i partecipanti Bijovet e Duiker si rivelano come interpreti del linguaggio Wrightiano assai più di Griffin e Drummond allievi del maestro.

Il loro edificio è una torre che si innesta su un doppio corpo allungato di quindici piani, che lo collega all'edificio preesistente. La torre è caratterizzata da un sistema di marcapiani orizzontali proiettati nello spazio e da pilastri angolari che ne esaltano la verticalità. Alla semplicità schematica della morfologia dell'edificio si contrappone il gioco di incastri volumetrici del basamento, pensiline ed insegne pubblicitarie agganciano l'edificio allo spazio della strada. Le coperture protese dei corpi che stringono la torre centrale si legano così all'insieme del basamento con un chiaro riferimento alla poetica Wrightiana.

La partecipazione Italiana rispecchia la situazione dell’architettura fra le due guerre intrisa di un classicismo sempre più retorico e di un eclettismo provinciale e di di maniera. Nel panorama internazionale del concorso l’Italia mostra tutta la propria marginalità.

Tutte le occasioni di confronto con il mondo americano si traducono in una totale incapacità di cogliere i problemi di una realtà completamente diversa e legata ad un’interpretazione letteraria decadente e deteriore.

Per sottolineare questo profilo è opportuno analizzare da vicino alcune delle proposte ed evidenziare tutte le contraddizioni e le caratteristiche principali di edifici privi di una qualsiasi concretezza.

Ad eccezione del progetto del Napoletano Tricomi , che fa riferimento ad un generico purismo di stampo espressionista, tutti gli altri non sembrano in grado di allontanarsi da una visione accademica ancora troppo lontana dal dibattito internazionale, e inoltre nessun progetto appare ben inseribile per questioni dimensionali all’interno della città americana. C’ è da dire che il problema di capire la dimensione reale della città americana non è stato solo italiano, ed è dovuto al fatto che non tutti gli architetti riuscivano ad entrarci in contatto se non attraverso descrizioni letterarie.

Giuseppe Boni nonostante la menzione d'onore presenta una proposta frutto di un montaggio monumentale e classicheggiante,secondo il modello di un palazzo borghese, a cui sovrappone una torre divisa in due da un cornicione decorato. Molto simile nell'impianto volumetrico l'edificio di un altro Romano, Giuseppe Vago , cambiano solo i riferimenti stilistici. Saverio Dioguardi e Vittorio Pino non si limitano ad una proposta eclettica ma cercano un monumentalismo esasperato attraverso un linguaggio ibrido.

Dioguardi concentra in un unico edificio una enorme quantità di simboli, un arco di trionfo gigante poggia su un blocco di dieci piani, statue equestri decorano gli angoli e sulla sommità si staglia una grande sfera.

Galiffa trova rifugio in un edificio con precisi riferimenti all’architettura di Sacconi nel Vittoriano a Roma, non trovando la misura scalare e strutturale.

Marcello Piacentini è fedele alla sua architettura piattamente accademica, che da li a pochi anni lo porterà ad essere una delle voci più imponenti del regime.

Osservando con attenzione tutte le proposte è possibile valutare l'importanza di questo concorso non tanto per la validità dei progetti quanto per tutte le anticipazioni che serviranno come base allo sviluppo del linguaggio del grattacielo negli anni trenta.