LA VITA SEGRETA

Giovedì 15 ottobre la galleria Campo ha cominciato la serie di dialoghi d'architettura che hanno i libri come protagonisti, l'autore Gabriele Mastrigli ha raccontato la lenta costruzione del suo che raccoglie le parole dei Superstudio.

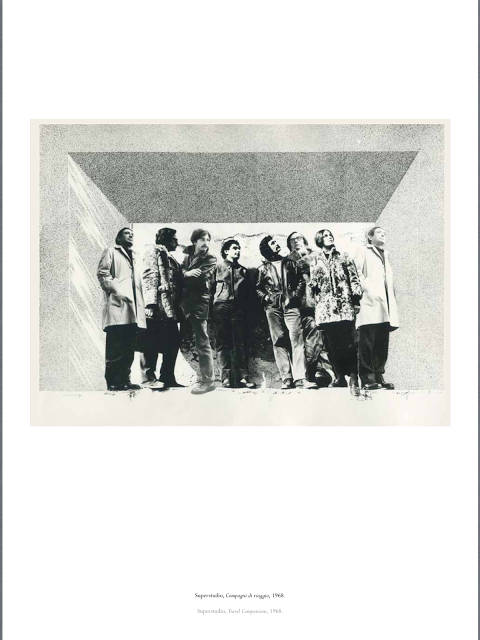

L'inizio della storia inevitabilmente comincia da un viaggio nella memoria che Adolfo Natalini, Cristiano Toraldo di Francia e Piero Frassinelli intraprendono in parallelo, mostrandoci linee comuni ma anche disaccordi, rendendo evidente come il lavoro di un gruppo non è mai fatto di singolarità ma di un procedere lento, in cui ognuno aggiunge qualcosa all'idea dell'altro, un confronto dialettico, andare avanti per poi tornare indietro senza mai perdere la voglia di costruire un progetto comune.

Ogni voce narrante non conosce le parole dell'altra, le scopre così come farà il lettore dopo.

I Superstudio hanno avuto la forza di chiuderlo questo viaggio, nel momento in cui sentivano che forse era necessario procedere ognuno per conto proprio, senza perdere comunque interesse verso l'architettura che dopo la fine ha preso direzioni diverse, come le loro vite. Oggi si ritrovano di fronte a tante finestre aperte sul futuro, perchè alla fine non si sono ancora stancati di guardare al loro passato trascorso insieme.

Altri autori si incontreranno nello spazio Campo a Roma per parlare di libri, vi terremo aggiornati http://www.campo.space/about/ .

Superstudio

La vita segreta del Monumento continuo

a cura di Gabriele Mastrigli

Quodlibet 2015

Forse il modo migliore di conoscere una storia è di ascoltarla attraverso la

voce dei suoi protagonisti, la storia del Superstudio prende forma attraverso

le parole dei tre architetti che più

degli altri hanno contribuito alla formazione di un pensiero che prende

forma dalla realtà piuttosto

che da un’utopia astratta.

Gabriele Mastrigli lo racconta molto bene nella sua introduzione

al volume, gli aspetti più importanti

del lavoro del gruppo Radicale fiorentino riguardano due componenti essenziali

del fare architettura e che oggi sono molto importanti per chi concepisce

l'architettura come una forma di pensiero, qualcosa che va oltre alla pratica

del costruire.

Da un lato l'invenzione narrativa come vera e propria prassi

progettuale; dall'altro la critica sprezzante al ruolo dell'architettura nella

società contemporanea,

sino alla messa in discussione dei suoi stessi fondamenti - dell'architettura e

attraverso di essa della società.

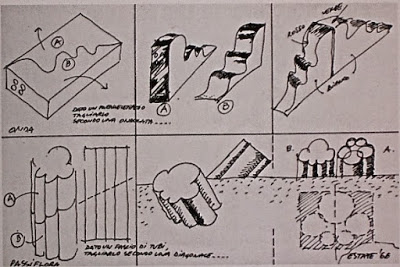

I discorsi per immagini

costruiscono prima di tutto un immaginario attraverso il quale prefigurare un

sistema di vita, che nel corso degli anni prende forma anticipando situazione molto evidenti

nell'architettura contemporanea.

Questo tipo di narrazione è

da una parte metodo, dall'altra necessità

espressiva di considerare l'architettura qualcosa di più di una semplice disciplina

tecnico-artistica.

Non è un

caso che l'avventura del Superstudio si concluda con una frase emblematica l'unica

architettura sarà la

nostra vita, perchè è proprio

la vita dei suoi protagonisti ad essere in quello che resta la cosa più

importante, la traccia di una passione, di una dedizione costante al racconto

dell'architettura.

Rappresentazione dunque e critica del sistema si fondono in un

pensiero coerente che consacra prima la loro Radicalità per poi storicizzarla, rendendo il loro lavoro

oggi ancora attuale e ricco di contenuti progettuali. I Superstudio grazie a

questo libro di Mastrigli, e alla sistematizzazione di tutta la loro produzione

raccolta in un volume di prossima pubblicazione ci permettono di ripercorrere

il loro progetto di vita, la loro architettura, fornendoci gli strumenti per

continuare a progettare il mondo in cui viviamo.

Come nell'istallazione La

moglie di Lot della biennale del

1978 è chiaro che l’architettura

sta al tempo come il sale sta all’acqua. L’architettura è

solubile nel tempo come il sale è

solubile nell’acqua.

In questa metafora che

agisce su livelli diversi il progetto

rafforza il suo significato, riuscendo allo stesso tempo ad essere

presente allo scandire del tempo e ad annunciare che molte delle utopie di

quegli anni avevano raggiunto un punto in cui il reale avrebbe preso il

sopravvento sulla potenza delle idee, che il tempo non avrebbe cancellato.

Prova evidente la perfetta attualità di quest’istallazione a distanza di anni come se tutte le

domande non potessero avere una risposta oppure che le risposte fossero tutte lì, nel recupero e nella coscienza

della propria capacità progettuale rimasta intatta allo scorrere del

tempo.

Mastrigli c'è lo

racconta nel modo migliore guidando in punta di piedi le tre interviste, che

lavorano su un doppio piano, da una parte creano il contesto e affrontano le

stesse tematiche attraverso uno sguardo soggettivo, da un'altra scavano nei

significati del loro lavoro guardandolo con distanza e trattandolo in modo

oggettivo, come un modello di ricerca.

I tre protagonisti di questo racconto, analizzano il proprio

lavoro alla luce della propria esperienza all’interno del gruppo, dimostrano

come i progetti si siano formati seguendo le loro singole personalità,

attraverso un continuo dialogo e scontro, ognuno aggiungendo un piccolo pezzo

in più alla storia

raccontata dall'altro.

Ecco alcuni frammenti direttamente dalle loro voci per darvi solo l'idea di questo libro.

Adolfo Natalini:

Non esisteva alcuna conciliazione: come in tutti i gruppi,

anche noi avevamo interessi diversi, alcuni di-vergenti o addirittura contrastanti.

Nel Superstudio avevamo una specie di ‘disturbo bipolare della perso-nalità', per cui ci appassionavamo ad un argomento e al

suo esatto opposto. Ad esempio, inizialmente nel Superstudio c'era un interesse

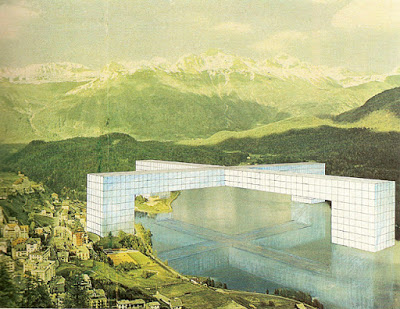

per la simbologia e la tecnologia e il Monumento Continuo nacque proprio dalla

sovrapposizione di queste due idee. L'artificio retorico che usavamo era

l'utopia nega-tiva, che consisteva nello sviluppare un modello ra-zionale sino

alle sue estreme conseguenze al fine di dimostrare la sua più

assoluta insensatezza. In questo modo volevamo criticare la fiducia cieca e

totale che veniva riposta sia nella rappresentazione monumentale sia nella

tecnologia. Negli anni ‘60 ancora non esisteva il termine «hi-tech»,

per cui Cristiano e io – in un sag-gio pubblicato su Necropoli

nel 1969 – ci inventammo la definizione «tecnomorfismo», con cui indicavamo un'architettura fatta a

immagine della tecnica.

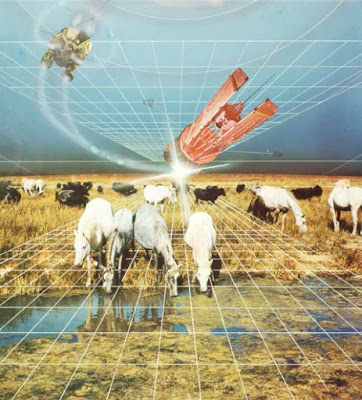

Cristiano

Toraldo d Francia:

Grazie a mio padre, arrivavano a Bellosguardo ri-viste come

Scientific American che in Italia ancora non avevano una pubblicazione

corrispondente. Su questa rivista c'erano disegni formidabili, assono-metrie di

macchine spaziali e dei primi elaboratori che venivano usati dall'esercito

americano, l'Arpa-net. Fu così

che io e Adolfo – entrambi

molto in-teressati al mondo della tecnologia – riuscimmo ad avere dei riferimenti concreti e

precisi. Dalle pagine di Scientific American, ad esempio, avevamo visto e

studiato tutto il tema dell'Architettura interplaneta-ria, intesa come struttura

protettiva per l'uomo che sbarcava sulla luna: dalle varie ipotesi di

navicella, ai materiali con i quali erano fatti i vestiti degli astro-nauti.

Eravamo affascinati dal potenziale di questa protezione che ti permetteva di

sopravvivere in un ambiente –

del tutto ostile dal punto di vista climati-co – semplicemente attraverso un

abito, progettato come un' architettura da indossare. Ci recammo

all'Osservatorio Astrofisico di Arce-tri, di cui conoscevo il direttore,

Guglielmo Righini che ci permise di fare diverse visite e osservazioni,

testimoniate da molte fotografie con noi intenti a manovrare un radiotelescopio

e un telescopio lunare. Soprattutto convincemmo gli astronomi a calcolare che

tipi di forze sarebbero state necessarie per forma-re dei campi gravitazionali

tali che potessero reggere un'autostrada dalla terra alla luna e altre

costruzio-ni interplanetarie. Loro impostarono delle equazioni i cui numeri

ovviamente erano irraggiungibili, ma misurabili dunque ‘possibili'. Ci incuriosiva molto

l'idea di costruire vari campi gravitazionali che fa-vorissero l'insediamento

sulla luna, su altri pianeti e sul collegamento fra questi e la terra; eravamo

molto colpiti da questo salto di scala, dalla smitizzazione di questa grande

retorica della luna: «Siamo arrivati sul-la luna!» purtroppo non significava

niente perché nel

frattempo la terra stava diventando sempre più pove-ra, sempre più piccola, ed i conflitti sempre più acuti. D'altronde non si può dimenticare un'ultima

fa-scinazione dell'allunaggio –

decisamente politica –

per cui lo sbarco nel pianeta rappresentava l'occu-pazione dell'unico spazio rimasto

fuori dalla logica della merce, dalla logica del sistema. Per questo, dal

nostro punto di vista, valeva la pena fare delle archi-tetture che partissero

da questo passo dell'uomo sul-la luna, ma che fossero qualcosa di più, che portasse-ro a dei veri e

propri ‘sommovimenti

interplanetari'.

Piero Frassinelli:

Sin da piccolo mi interessavo di arte e cominciai a

raccogliere ritagli da giornali e riviste ma quando de-cisi di ordinare il

materiale, creando una scheda per ogni opera – su fogli di carta

da pacchi per risparmia-re – cominciai a integrare le schede con

brani di libri e voci di enciclopedie; l'unico criterio catalogatorio era

l'ordine rigorosamente cronologico delle opere.

Ne usciva fuori qualcosa in cui le culture più

diverse erano affiancate in maniera quasi indif-ferente.

«L'uomo è

la casa dell'uomo»: in questa frase

io ho sempre creduto. Il Duomo di Modena e un tem-pio Hoysala stavano l'uno

affianco all'altro perché per me erano esattamente lo stesso,

anzi preferivo le sculture di Belur a quelle di Wiligelmo; già allora mi resi conto della stupidità ideologica che voleva l'arte occidentale superiore per definizione

a quella delle altre culture.

in questo senso, l'idea stessa di Monumento Con-tinuo –

di architettura che abbracciava la terra nella sua interezza ... La moglie di

Lot rifletteva la mia idea di mutamento, di ‘impermanenza'

direi, per cui l'architettura ha una nascita istituzionale seguita da una vita

che istituzionale non è affatto; l'idea dell'obsolescenza,

dell'entropia in architettura, mi ha sempre affascinato, essendomi sem-pre

interessato anche di archeologia (altra branca delle ‘scienze

umane') che, più di ogni altra attività dell'uo-mo, esprime il Sic transit

gloria mundi. A questo pensiero si riconduce anche la mia riflessione sull'‘anti-monu-mentalismo',

secondo cui nell'architettura esistono so-lamente due committenti: l'uomo e il

potere, ciascuno dei quali nega per definizione l'altro.

Piero Frassinelli